2016年09月17日 松村 憲[<バランスト・グロース フェロー/一般社団法人 日本プロセスワークセンター 理事]

プロセスワークとホフステードの組織文化モデルのコラム第3回は、スイスの大手電子関連製品開発メーカーS社の事例をもとに検討してみたい。 この事例においては、組織内部のM事業部が、外部環境の変化から組織的な変革を迫られ、新たなリーダーを迎えると共に、内部組織開発チームが組織開発を行った事例であった。ケースとしては、十分な情報の聞き取り、分析、介入計画が実行され一定の成果をあげた事例である。 私たちが今回、組織文化診断と、プロセスワークの見立てを提供することで、この変革で「実際には何が起きていたのか」、「なぜこの介入は成功だったのか」、そしてこの先に変革が定着するには何が必要かを明らかにするだろう。

S社はマイクロエレクトロニクス(ME)、生産システム、精密機械部品、腕時計などを製造するスイスの大手企業である。同社の成長と名声は製品の開発や製造に関する強力な技術力に基づいていた。そのため、経営陣は研究開発部門、ついで製造部門を重視していた。同社の圧倒的な技術力、開発力への信頼から大手の顧客が確保されていたので、マーケティング活動はあまり実施されていなかった。 S社の中でマイクロエレクトロニクス部門を担当していたM事業部は、市場の激化に伴い1980年代より新しい市場に参入し、たちまち市場で主要な地位を確立した。しかし、90年代に入ると競争はさらに激化し、いかにして革新的製品を低価格と対応力のあるサービスで顧客に提供できるかにかかっていた。しかし、M事業部の外部環境が急速に変化する中、組織文化はS社が優位性を占めるために、事業内部に様々な葛藤が生じていた。またこれまで強権的にカリスマ性を発揮して事業を牽引してきたリーダーが亡くなり、新たなリーダー(副社長を兼務)に期待がかかっていた。

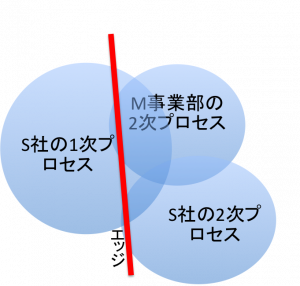

全体像をプロセスワークの視点から見立てると以下のようなことが生じている。S社の主流のアイデンティティ(1次プロセス)は、保守的、安定的であり、研究開発に注力して、大手顧客との間に利益を生み出している。しかし、M事業部は、同様の1次プロセスを有していたのだが、外部環境の変化が圧力となり(Disturber)となり、新たなアイデンティティ(2次プロセス)を創出することが要求される構造となる。しかし、1次と2次の間にはエッジが存在するので、M事業部に生じているエッジは何か、何が起きようとしているのか(起きるのが望ましいのか)を分析する必要がある。 またS社から見ると、M事業部は同社の中で異質の役割を担い始めているため、同社の2次プロセスとしても位置付けられ、このことを意識化して捉え直しておく必要があるだろう。

M事業内部では、マーケティング部と製造部をはじめとしたその他の部の葛藤が顕著だった。マーケティング部は、変動の激しい市場の最前線に触れており、その予測、計画、戦略立案という厳しい仕事を要求されていた。また、これまで述べた通りS社の1次プロセス(アイデンティティ)には理解されにくい仕事を担当していることになる。そのため、マーケティング部の仕事が他部署から正当に評価されることはなく、各部署からの批判にもさらされていた。さらには、若い担当者が多い部署となってしまっていたことも葛藤に拍車をかけていた。 本事例においては内部OD担当者が介入し、詳細なアセスメントを行っているが、ホフステードの組織文化診断を用いることはより安定的で有効なアセスメントを実行できたのではないかと思われる。予測されるのはM事業部内の組織文化の違いであり、新たな組織文化を必要とするマーケティング部と、その他の部の違いが出るだろう。特に、製品部に現れる組織文化は本社のそれに近いはずであり、組織内で組織文化の対立が生じていることになる。 例えば、S社は研究開発に重きを置き、安定的な市場を確保している基盤から作られている組織文化であるので、D1はやや手段志向、D2も新たな顧客ニーズに合わせていくわけでもないので組織内部倫理優先になるだろう。また、D3は厳格な仕事の規律によると予測される。 反対にM事業部のこれから作り上げるべき組織文化は市場の変化という外部環境に圧倒的に影響されるものであり、マーケティング部に近いものになるはずだろう。そのマーケティング部の組織文化は、D1において圧倒的な目的志向、D2においても顧客という外部ステークホルダー優先、D3においては変化に対応していくことや組織内の新たな事業を担う特性上緩やかな規律が要求されるだろう。

本事例では、内部ODがM事業部全体に細々とした丁寧な介入をすることで、結果として組織開発の成果がある程度出たのではないかと思われる。その成功要因の一つとしては、エッジを的確に捉えていたことが挙げられる。 事例におけるエッジの最大のポイントはM事業部がS社の組織文化には馴染まなくなっているということである。そこで、内部ODはM事業部の方向性のキー部署でもあるマーケティング部に圧倒的な権威を付与して、マーケティング部の主導のもとに他部署が協働するような介入を行った。ここは葛藤の一番のホットスポット(激震地)であり、組織変革においては逃げることなく扱うのが鉄則である。ただ、このマーケティング部への反発が新しい組織文化から来ているだけではなく、「若手集団」であったという事実が挙げられており、力(ランク)の非対称性についても介入したいところであった。例えば力の問題を的確に理解して、経験と人望のあるリーダーをこの部の主要メンバーに抜擢することで変革をよりスムーズに進められただろう。

コラムの第一回にゴーストについて触れたが、この事例では、マーケティング部が組織の、あるいはS社全体のゴーストになりそうなところが、しっかりと取り扱われたことは大きな変革成功ファクターであった。 組織を深層心理学的に分析すると、組織が全体的に非効率的になり、雰囲気も悪くなっている時に、何らかのゴーストが空気を乱していると仮説を立てることができる。それは、組織の主流派から周縁化されている声と捉えることができる。ゴーストの声を抑圧することは簡単であるが、大事な声であるほどに抑圧は組織全体の「症状」になって現れることになる。組織が多様性、全体性を持ち、将来に向けて予防的な体質になるためにもゴーストの所在を明らかにして扱うことは大事な視点だろう。 マーケティング部の悲鳴(ゴースト)は、組織開発において抑圧されることなく、聞かれ、扱われれることができた。また、このケースにおいては、前任の強烈なリーダーの存在もゴーストロールとなっていた。つまりは、リーダーシップを誰も取ることがなく浮いてしまっていたことで、組織内部の葛藤を助長したことが予測される。このリーダーシップ機能を誰が、あるいはどこがどのように持つか、といったプロセス構造全体の視点が重要となる。

本事例におけるM事業部に生じたことは変化の激しい昨今の経済状況においても他人事ではないだろう。どの組織も変化に強い体質作りを望んでいるのではないだろうか? 本事例が結果として成功しているように見えるエピソードの一つに以下のようなものがある。ODプロジェクトチームに研究開発部員が参加したために、変革は本社の研究開発グループにまで影響を与えたということであった。「今や研究者は研究所から出るようになり、自分たちの仕事がプロジェクト全体にどのように適合しているか知っている」というコメントが聞かれるようになった。ODという視点に立てば革命的なコメントではないだろうか? 一時は誰にも理解されず、苦境に立たされたM事業部、あるいはそのマーケティング部のもたらした知見が、組織に新たな方向性や統合をもたらしたと言えるだろう。

以上が今回の事例をホフステード組織文化診断、そしてプロセスワークの視点を持って考察したものである。同様の組織構造は、親会社と子会社の関係性や、組織内部の仕事上の文化の違いなどから生じるケースとして参考になるものだと思っている。違いは葛藤を生むものであり、誰もが変革を望むが、それには基盤や後押し、変革の組織文化も必要だが、「今ここで何が起きているか」を正しく認識し、把握し、変革の地図を握り続ける必要があるのではないだろうか?今回の事例と考察が一つの示唆となっていれば幸いである。