前号では、「グローバル企業C社の部門間(製販研マーケ)葛藤」の症状と診断結果についてお伝えしました。

→前号コラムはこちら

その診断結果をさらに別の切り口から見てみたいと思います。

組織開発の分野で有名なナドラー-タッシュマン氏が開発した組織診断モデル「コングルーエンス・モデル」に、前号の組織開発チームの組織課題の見立てを配置すると、次の図のようになります。

(診断①〜⑥の詳細に関しては、前号コラムの中の「組織開発チームの出した診断結果」を参照ください)

その見立てを踏まえて、その後C社ではどのような手を打ったのか、そしてその結果どうなったのかについて、本号でお伝えしていきます。

C社のA事業部はこれらの組織課題に対して、「短期的な打ち手」と「長期的な打ち手」をそれぞれ打っていきました。

製・販・研・マーケの代表者で構成されるプロジェクトチームを設けることで、事業部の経営陣(鈴木事業部長・研究所長・事業部の総務部長)は製品開発プロジェクトの細部に渡る業務からは身を引き、自分たちは【資源配分チーム】として、プロジェクトチームへの人材や資金面などの資源の調整、再配分を行う機能を担うようになった。

機能していなかった毎月の製品開発検討会議も廃止され、四半期ごとにプロジェクトチームの代表が資源配分チームへ報告する仕組みに変更された。

プロジェクトチームにおいて統合者としてリーダーシップを期待されたのはマーケティング部員だったが、彼らは他の部署から経験・スキル不足を不安視されていた。

そのギャップを埋めるべく、社内の組織開発コンサルタントがチームミーティングに出席して、チームビルディングとプロジェクトマネジメント手法を設定した。

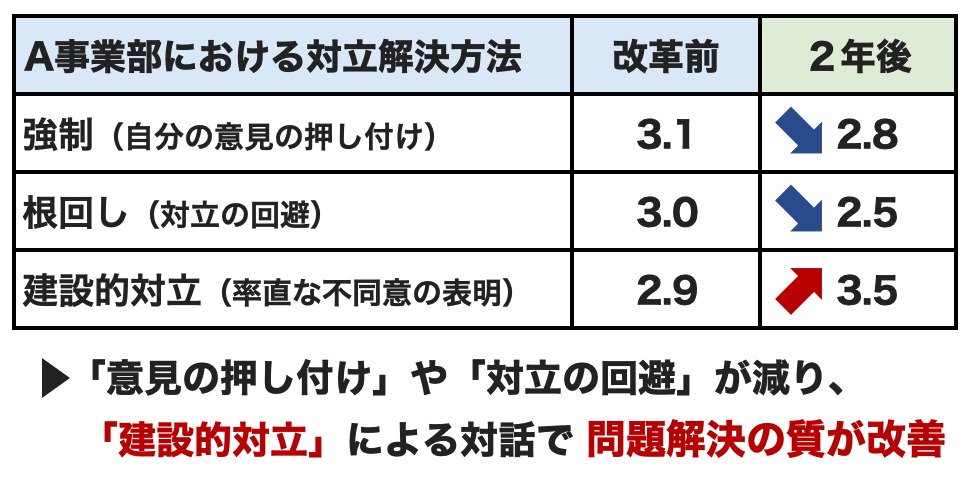

また、継続的に彼らのチームワークを観察し、その結果をフィードバックし、議論の対立点を取り上げて、徹底的な話し合いをするようにサポートしていった。

事業部の経営チーム(事業部長及び各機能のトップ)は、合宿を数回行い、事業部の今後の戦略について議論を重ねた。そしてその結果(戦略・経営理念)を事業部の社員に伝えていくことに時間を割くようになった。

また、これまでの経営チームはグループとしての一体感もなく、話す内容も目標数値と結果ばかりであったが、組織のアウトプットに影響する「コングルーエンス・モデル」の諸要素及びその関係性(自分たち経営リーダー層の言動、事業部の変化のために重要な影響を及ぼす業務と人物など)について注目し、議論するようになった。

重要な会議には組織開発室長が参加し、観察とフィードバックを行い、トップグループのチームワーク向上をサポートした。

新事業部長の鈴木氏にはエグゼクティブコーチが1年間つき、より効果的なリーダーシップを発揮できるように支援した。

職能間の統合を進めるために、「マネジリアル・グリッド」のコンセプトに基づき人材・組織開発計画が進められていった。マネジリアル・グリッドとは人材開発から組織開発を行っていく概念で、

第1段階:管理職の意識改革

第2段階:職場のチームワーク作り

第3段階:部門間活動の改善

第4段階:戦略計画との連動

第5段階:戦略実行のための組織の有機的連動

第6段階:ここまでプロトタイプを作った戦略立案・実行のPDCAを回して洗練させる

という6ステップで構成される。

A事業部ではこのコンセプトを踏まえつつ、「課題発見・解決」、「マーケティング」についてのスキル研修、対人関係能力や協調性を高めるための「会議ファシリテーション」、「集団心理とリーダーシップ」研修を組み込みながら展開されていった。

職能間の人事ローテーションが行われるようになった。

この事業部の変化をサポートする専任のコーチ(個人及び集団へのコーチングができる組織開発専門家)が新たに社外から採用された。

一方で、社内組織開発チームから提言された、管理会計(各機能の業績評価制度)の変更は本社の抵抗を懸念し、見送られた。他にも、他事業部と事業特性の異なるA事業部に対して、本社との関係性に問題があることについて、新事業部長の鈴木氏が本社にそれを理解させ、関係性を変えていくことについては、提言に同意しながらも具体的な行動は起こさなかった。今後も本社からの人材や資金面での支援を受け続ける上で、マイナスに働く可能性を懸念したからである。

このように、組織変革の成果は確実に現れてきていたが、実はこの15年後にはA事業部は消滅してしまった。なぜか?

次号では、本ケースから他企業でも学べる普遍的要素(良い点・残念な点)について考察していきたい。

バランスト・グロース・コンサルティング株式会社

代表取締役 松田 栄一