本コラムでは、プロセスワークの手法を踏まえた戦略的な組織開発・組織変革について2回に分けてお伝えします。

昨今の目まぐるしい環境変化の中で、何らかの変革に直面していない組織はほとんどないでしょう。しかし組織変革については85%は失敗すると言われているぐらい、難しいものです。それは「心理的要素(抵抗)」が大きく影響するためです。このような心理的抵抗が伴う課題を適応型課題といいますが、適応型課題に対しては、ポジションパワーを持った人(経営者や上司)が一方的な力を行使しても、本質的な変化は起きません。仮に一度は危機を乗り越えたとしても、ほんとうの意味で組織力は上がってこないので、次々に起きてくる変化に対応し続ける組織力にはつながって行きません。

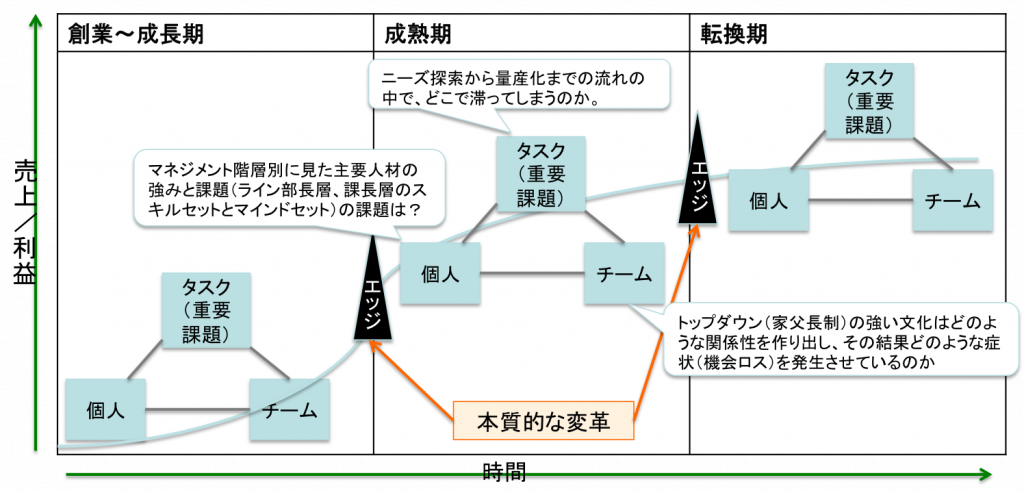

「競争優位のイノベーション―組織変革と再生への実践ガイド」タッシュマン著をもとに松田加筆

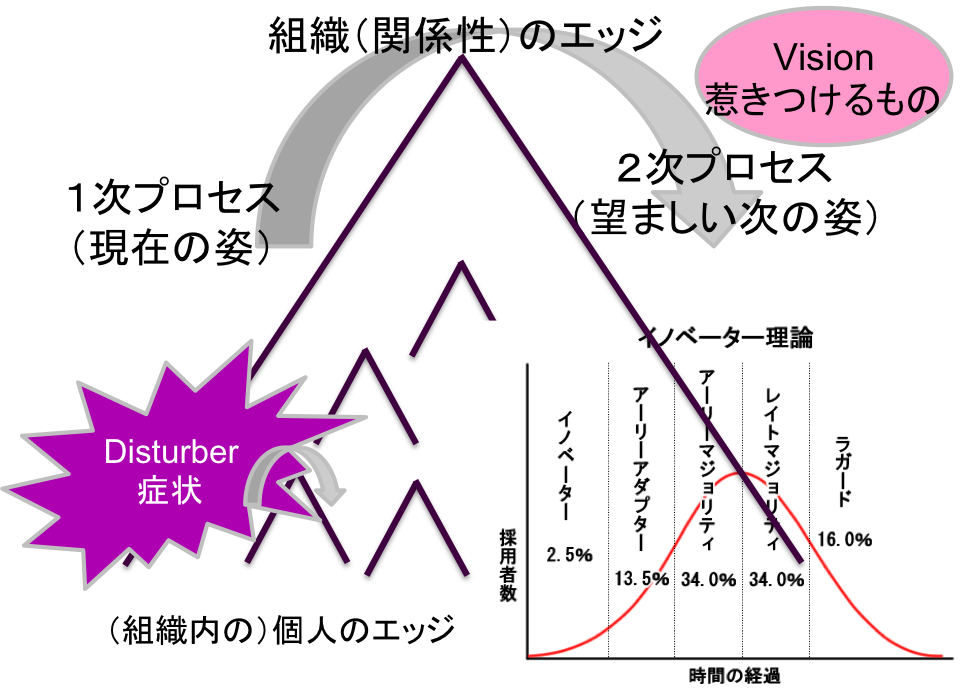

組織変革のフレームワークとして有名なのは1950年代に登場したベックハートのDisatisfaction☓Vision☓First Step>Resistanceモデルです。その後時代を経て細かい変革のテクニックは発達しましたが大枠は変わりません。私達は個人と集団の変容を扱うプロセスワーク(プロセス指向心理学)を用いて次のような枠組みで変革を捉えます。

プロセスワークの基本概念

1次プロセスとは現在の姿。

2次プロセスとはこれから現れようとしている姿

エッジとは1次から2次に向かうのを阻む心理的な壁

1次から2次に向かう際に推進力になるのは、

1つはDisturber(今の状態にいることを居心地悪くする様々な症状)

もう1つはビジョンです。

組織は一気に1次プロセスから2次プロセスには行かないので、組織の中のどことどこに、どういうエッジが存在するのか、誰を巻き込むことから始めていくのが良いのか(イノベーター理論のステークホルダー分析)を見極めながら進んでいく事が重要です。

“With a hammer in your hand , the whole world looks like a nail”ある特定の打ち手に偏ると、どうしてもその打ち手がすべての問題への対応策に見えてきてしまうことをを戒めるA.H.マズロー(米心理学者)の名言です。

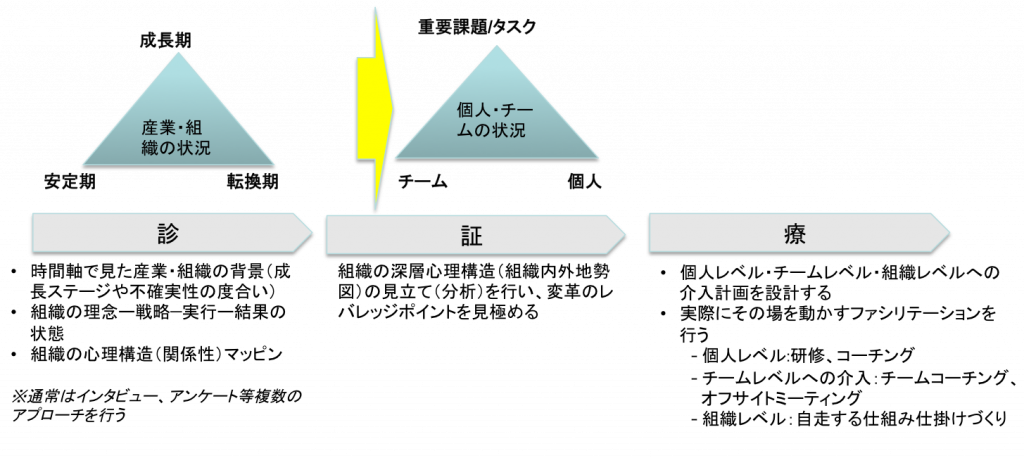

組織変革手法(特に対話手法)のツール・手法にも色々なものがありますが、重要なのは、やみくもに対話会やチームビルディング合宿などの打ち手を講ずることではなく、組織で起こっている症状(潜在的/顕在的)とその背景を曇り無き目で把握し(診)、正しく見立て(証)、適切な働きかけをする(療)という東洋医学の基本にも沿ったアプローチだと思っています。

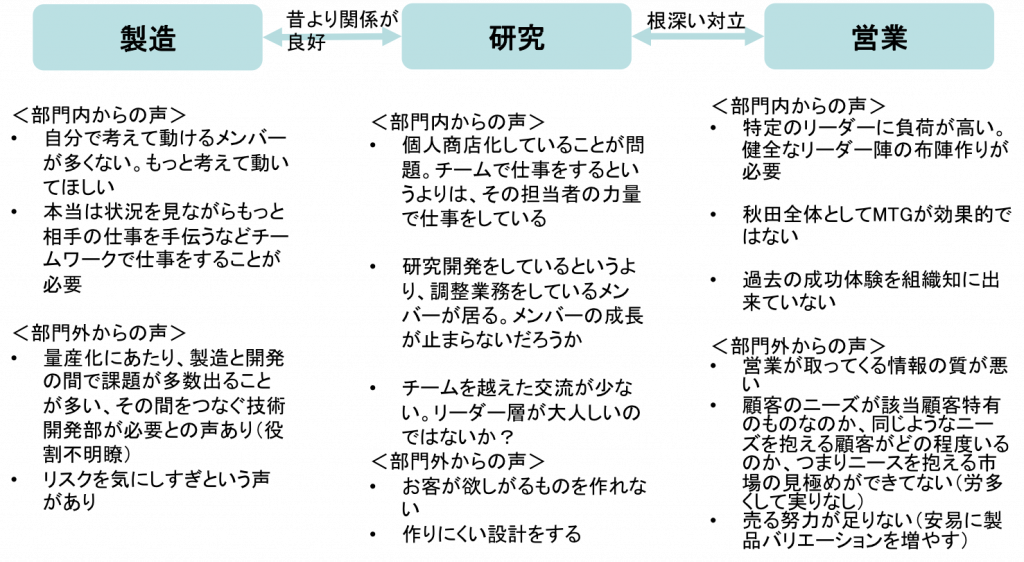

私達は組織内の主要関係者へのインタビューやサーベイを使って情報収集を行ってから組織内地勢図を作成し組織内で起きている葛藤を俯瞰することから始めます。

診断によって地勢図(変革の葛藤ポイントの俯瞰図)のたたき台が出来てきます。

そして、その地勢図を誰とどのように共有しながら変革の難所を見立てていくのかも大切なポイントです。

そして、その地勢図を誰とどのように共有しながら変革の難所を見立てていくのかも大切なポイントです。

組織変革の初期段階でよくあるのは、変革の熱を持った人(変革の主流派であり組織のトップのケースが多い)とその他の人(変革の非主流派)との間にある変革への熱量の差。変革の必要性をトップが熱く語れば語るほど、部長層は、それを行うことへの懸念ばかりをクールに喋り、それを聞いたトップは、「評論家はいらん!」と怒りがこみ上げる。。主流派であるトップの大きな炎が、部長達の小さな懸念の炎を吹き消す。そして非主流派は面従腹背を決め込む。。よくある構図です。

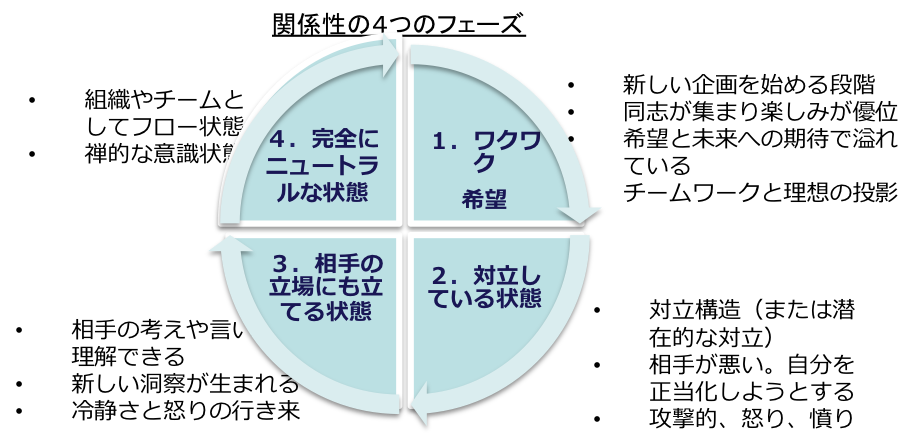

こうした対立は上下間、同僚間、部門間でも起きます。そうした夫々の想いの違いが表面化して葛藤が起きること自体は組織変革が前に進むために重要なことなのですが、せっかく組織地勢図を作っても、主流派と非主流派が対立点についてうまく対話できないとー例えば、対立を見ないことにして水面下でくすぶり続けたり、対立がエスカレートし過ぎて関係が壊れるなどしてー組織内にある感情的側面を処理できず、変革の推進力が上がってきません。

次回は変革を進める場づくりの3パターンについてお伝えします。

執筆:松田 栄一

東京大学経済学部卒業後、日本電信電話株式会社(NTT)に入社。NTTグループのシンクタンクである情報通信総合研究所に出向し、主に日米電気通信事業者の資本政策(設備投資意思決定の仕組み)に関する調査研究・コンサルティングに携わる。MBA教教育を手がけるグロービスにて企業内研修部門マーケティング統括リーダーや経営戦略、クリティカルシンキングの講師を担当していたが、個人へのアプローチへの限界を感じ、組織コンサルティングを行うバランスト・グロースを創業し現在に至る。